毒親の因縁を断ち切って自由なあなたを生きる「オリジナルライフメソッド」香月映見です。

今日もブログを読んでくださり、大変ありがとうございます。

前々回のブログは、こちらから

映画【鬼滅の刃】人気悪役の猗窩座(あかざ)と目的・手段の逆転について

https://original-ownlife.com/blog-2025-10-2/

今回のブログの前編はこちらから

映画【鬼滅の刃】人気悪役の猗窩座(あかざ)の最期に見る、自己受容のプロセス~前編~

https://original-ownlife.com/blog-2025-11/

さて今回のブログは、私たちがあの機能不全家庭を生き延びるために自らに課した「弱者」または「強者」という一見すると両極端な役の共通点や、その回復プロセスについて書いていきますね。

【鬼滅の刃】好きな方もご興味ない方も、楽しめる内容を心がけておりますので宜しければ最後までご一読下さいね。

◆猗窩座(あかざ)が、鬼をやめられた理由

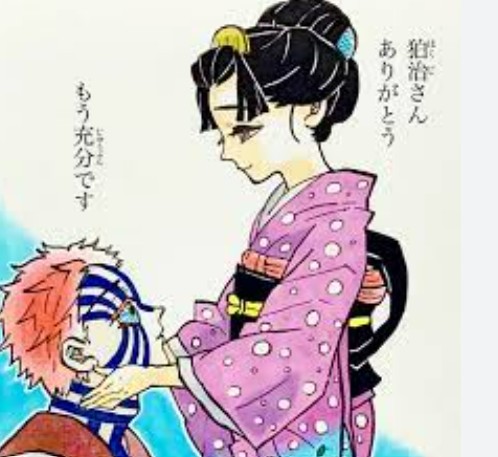

猗窩座(あかざ)がフィアンセ恋雪の霊から聞いた、「ありがとう。もう十分です」の言葉。

胸を締めつけられるようなその瞬間は、彼が長年背負ってきた「悲しみ」と「罪悪感」を手放せた解放の一歩でした。

それは彼にとって最愛の人から「受け入れられた」

「分かってもらえた」

「認めてもらえた」

瞬間だったのです。

この3つ、「受け入れられた」「分かってもらえた」「認めてもらえた」

機能不全家庭で私たちが欲し続けたもので、そのままではありませんか?

人はこれらを感じる時に「自分を大切にしてもらえた」と、安心し安全感に守られます。

だからこそ、感情を解放しても大丈夫だ、と思えるのです。

そうしても「見捨てられない」「嫌われない」って肌感覚で分かるからです。

◆機能不全家庭内の子どもの役割

「弱者」とは

- 親の過干渉や抑圧に従い、家の中で言いなりになる

- いい子であろうと努力し、自分の本当の感情を伏せる

「強者」とは

- だらしない親や依存症のある親を支えようと孤軍奮闘する

- 何があっても「大丈夫」と平気なフリをし、感情を抑え込む

一見対極ですが、どちらの役も共通して「子どもらしさ」を封印し、親の自由や不安定な機嫌を最優先にしている点で同じです。

違いは、その子どもが親に対して取るスタンスだけなのです。

子どもは自分の特性やきょうだいバランスから、「弱者」「強者」のどちらかの役を選びます。

あなたは幼い頃、どちらの役割を演じてきましたか?

そして今もそれを、自分の大切な人に対して演じ続けてはいませんか?

◆「弱者」「強者」に共通する核心的な苦しみ

- 親の感情や機嫌の責任を幼子であった自分が取る

- 感情を露わにできず、自ら麻酔を打って感覚を麻痺させる

- 大人になっても対人関係やパートナーシップ、子どもとの関係で生きづらさを感じる

感情を出せない苦しさを、どれほど長く抱え込んできたでしょうか?

人は自分を100%客観視できないため、「出せない感情ならいっそのこと」と、かなり幼い頃から自らに麻酔を打ち続けていること自体に、なかなか気づけないのが現状なのです。

この「自分では気づけない」ってどんなレベルかと言いますと・・・

「さあ!私は今から利き手でお箸を持ってご飯を食べるぞ」と、いちいち毎回考えないのと同じくらいの無意識レベルなのです。

ただ、実際にお箸を持ちご飯を口に運ぶという動作が出来ているという事実があります。

その場合、脳からはそう行動するように神経伝達物質が反射神経並みの速度で必ず出ているのです。

そんな無意識レベルで「感情を感じないよう」自らに麻酔を打ち続けていますので、両役に共通する核心的な苦しみを解くカギは「感情の解放」にあると言えます。

◆猗窩座の自己受容プロセスに学ぶ

猗窩座は幼少期に、大切な実父を自死で失いました。

そしてその自暴自棄から救ってくれた大切な師匠とその娘さん(後に猗窩座のフィアンセとなる恋雪)を、青年期に同時に失いました。

その時彼は、恋雪と結婚間近でした。

最愛の人を失った彼はただただ「悲しかった」──その純粋な悲しみを「自分が弱いからだ。強くならなければ」と取り違え、鬼となってフィジカルな力をひたすら追い求めました。

しかし100年以上殺戮を繰り返した鬼としての最期、自分の弱さをやっと認め、「守れなくてごめん」と心から最愛の人に謝ることができたのです。

実際には実に惨めで役立たずで弱い自分を、彼自身が受け入れたからこその心からの謝罪でした。

そしてそんな彼を、最愛の人 恋雪もまた受け入れます。

この彼の自己受容は、私たちが子どもの頃に封じ込めた悲しみを解放するプロセスと全く同じなのです。

◆もしあの時、たった一人でも寄り添ってくれる存在がいたら

実父を失った少年の猗窩座が道場の師範に一度は救われたように、子ども時代に「辛かったね。頑張ってるね。」と真剣に寄り添ってくれる安定したマトモな大人がいれば、私たちの生きづらさは今とは違っていたかも知れません。

そしてその寄り添いは、大人になった自分が自分にしてあげることで今からでも十分間に合います。

◆子どもにとって「親」とは

子どもだった私たちにとって、親という人間はもはや神とも言える存在でした。

家という狭きマイワールドの頂点に君臨する、絶対神です。

実際親は私たちの生殺与奪の権を、握っておりましたね。

あの家で大好きな親から 受け入れられること、認められること、分かってもらえること。それら全てが「自分は大切な人から愛されている。自分はここに居ていい大切な存在なんだ」という自己存在肯定と完全イコールなのです。

◆カウンセリングで出来ること

カウンセリングではカウンセラーとの安全空間で、下記のようなことをしていきます。

・自分への許可

「私、あの家で、あの時本当はこんなことを感じていたんだ」「本当はこうしたかったんだ」を感じてみる。

そこには数々の出来事から本当は感じていた、悲しみや痛み、淋しさ、辛さがあるはずです。

・自分への労い

自分の命そのものを護るために感情封印の麻酔を打ち続けていたことに、気づいてあげられるようになります。

そしてその自分の行為に対して、自らがしっかりと労を労ってあげることができるようになります。

・自分への赦(ゆる)し

白も黒も清濁併せ込んだ感情を持つ、一人の人間としての自分に「OK!」と言ってあげること。

グズグズと何かに固執し、誰かに執着する矮小な自分をヨシヨシしてあげること。

様々な自分を赦(ゆる)せるようになってくると、もう「弱者」や「強者」の役もしなくて済むようになってきます。

・極端な信念を弛める

「弱者」「強者」を演じるために必要不可欠だった信念たちも、見つけてあげ弛めていってあげます。

その不自由な信念たちは私たちの潜在意識内に深く強く刺さっており、ニセモノ・セルフイメージを構成してるからです。

このようなプロセスを通じて、あんなに強大だった親という存在が舞台袖へと移動し、あなた自身が自分の人生舞台のセンターに立てるようになります。

◆あなたの人生の主役はあなた、です。

カウンセリングは、「イケてない人生を送る自分を切り捨て、変えていく」場所ではなく「自分の本当の感情や自分の想いを知る」場所です。

そして「自己受容」の始まりであるこの「自分を知る」練習を、カウンセラーという第三者と一緒にしていく時間でもあります。

「自分を知ってあげる」とどうなるのか?

「受け入れられた」「分かってもらえた」「認めてもらえた」と、誰よりも、自分が喜ぶんです。

「一度話してみよう」と思われる方、私はそのあなたの勇気に敬意を払い、

心から歓迎し精一杯あなたに伴走させて頂きます。